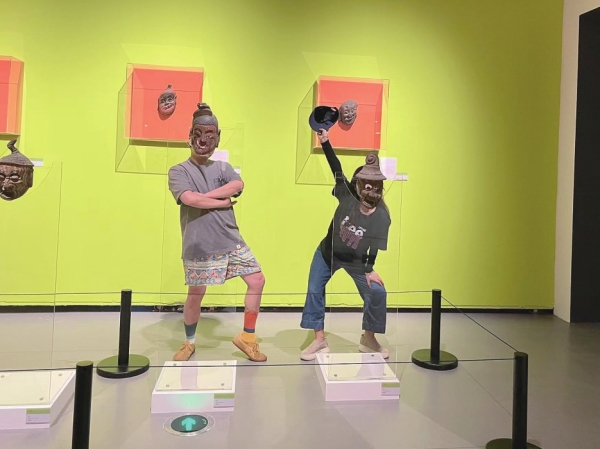

“面具、迷宫或游戏的主人——傩面具艺术体验展”展览现场。作者供图

“面具、迷宫或游戏的主人——傩面具艺术体验展”展览现场。作者供图

黄嘉

200余件傩面具,或威严庄重,或憨态可掬,静静陈列在灯光下,诉说着千年的文化记忆。7月,这场名为“面具、迷宫或游戏的主人——傩面具艺术体验展”的展览,不仅是湖南美术馆打造“民间美术系列展览”品牌的重要实践,更让古老的傩文化走出书本与仪式,成为现代人可触摸、可参与、可对话的“非遗活态传承”。

人有难,方有傩

“人有难,方有傩。”古汉字中“傩”本为“难”,先民遇困厄时以仪式驱邪,催生出“傩”。这种源于中国古代的重要文化现象,发轫于远古驱鬼逐疫仪式,后演变成集宗教、习俗、传说、音乐、舞蹈、戏剧等于一体的活态遗产,成为人们寄托愿景、驱邪纳吉的重要仪式。

辰州傩戏、梅山傩戏、侗族“咚咚推”及泸溪傩面具等相继被列入国家级、省级非遗。湖南傩文化保留了楚文化“信鬼好祀”基因,成为先民与自然界沟通的精神桥梁。展览特别呈现了巫楚文学成果,从屈原《九歌·湘夫人》中的人神互动场景,到沈从文《神巫之爱》等的民族志书写,既展现傩文化在湖湘的深厚根基,也凸显其学术研究价值。

让傩面具“说话”

“如何让沉默的展品自己讲述故事?”近年来,湖南美术馆探索“以人为本”的展览叙事策略,此次展览打破传统陈列模式,让傩面具成为叙事的主角。

走进展厅,首先会看到一张湖南傩文化分布地图。湘西“毛古斯”、湘北“打倡”、湘中“梅山傩戏”、湘东“手狮灯舞”、湘南“临武傩戏”等,一目了然。展览通过实物、国潮手绘、互动体验等形式,呈现傩面具的历史脉络、工艺特征、文化内涵与类型分类。

土地公公、歪嘴秦童等专用面具,开山、先锋小姐等兼用面具,郎君、先生等通用面具以及吞口面具等大型“驱傩神面”被巧妙地组合陈列。

展览布置还原原初功能场景,如将门楣驱邪的“吞口”面具与迎神的傩神轿组合摆放,使展品更全面地展示和“叙述”自身特色,也使观众能从新的形式上直观体验展品的艺术性和趣味性。让观众跟着面具的讲述,走进傩文化的历史脉络与生活场景。

在闯关解密中理解傩

狞厉、可怖是人们对傩面具的普遍印象。“庆典中的面具”展览单元特别展示了传统仪式“还傩愿”的面具,并采用暖色调设计风格,让人感受到傩文化温暖的一面。先锋小姐的沉静、开山的威严、唐氏太婆的慈祥以及八郎的喜悦,尽显人生百态。

展览设计了一系列“闯关任务”。观展手册化身“冒险门票”,引导观众探索傩文化中的生死观、自我认知,以及自我与他者的关系等哲学议题。迷宫式的展览布局隐喻傩文化的复杂性,并引向对现代性的追问。展览中,观众将面临自我与他者的选择。选择“自我”,遇见象征着生命不息的三霄娘娘、祈愿丰收的土地公公、药到病除的孙思邈、公正的判官等,体验“生老病死”;选择“他者”,遇见智慧的和尚、怒目的韩信、哀婉的孟姜女、诙谐的秦童等,感受“喜怒哀乐”。观众在选择、探索、发现、沉思中,亲历从传统仪式到现代意义的转译过程。

现代语境下的“还傩愿”

先民们面对的世界,是紧紧包裹在神秘性中的。今天的人们似乎已经很难“在地”感受世界的神秘性,似乎一切都可以归入某种因果解释当中。但是作为血肉之躯,我们仍然操劳于大地之上、他者之间。我们仍然体验着生命的愉悦、老朽的无助、病痛的折磨和死亡的畏怯。在这个意义上,我们内在的困顿和来自他者的陌异近乎同构。我们到底如何与他者相遇于这个世界?

无论如何,生老病死、喜怒哀乐很多时候是很难被人掌控的。于是,在经历自我的“生老病死”与遭遇他者时的“喜怒哀乐”之后,观众被引导汇聚至“原始森林”,即展览的第四单元“傩润万物”。在这里,只有神兽面具与原始森林的氛围,它既是一个疗愈空间,也是一种“无我”的敞开状态,观众可以任由自己的感觉自动运行。

“我把好言对你讲,你把喜钱加几重。恭贺恭贺大恭贺,愿已勾完回洞中。”展览结束时,辰州傩戏《姜女勾愿》的片段缓缓呈现,如同传统“还傩愿”仪式,送上一份特别的祝福:无论遇到什么困难,大家都能保持自身的主体性,成为“游戏的主人”,而非游戏的“NPC”(非玩家角色)。

(本文作者系该展览策展人)

Copyright © 2017 www.hnzy.gov.cn 湖南政研网 湘ICP备18001534号 版权所有

主办单位:中共湖南省委政策研究室 承办单位:中共湖南省委政策研究室办公室、政策研究事务中心 技术支撑:红网