吴小平沉醉于铜官窑。

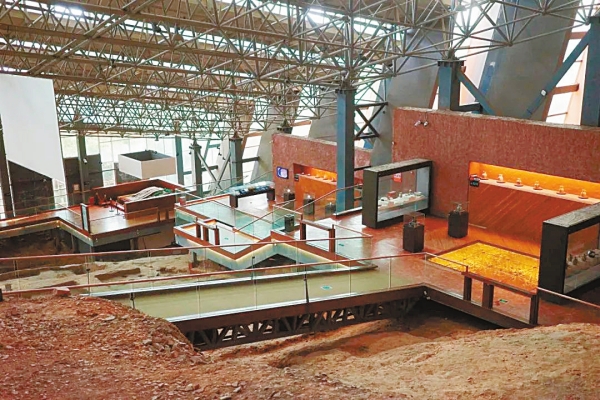

谭家坡遗迹馆。

陈家坪遗址,长沙铜官窑国家考古遗址公园内一处极具代表性的窑业遗存分布区。(图片均由长沙市文联提供。)

纪红建

一

村道像蛇一样蜿蜒前行。

过彩陶桥沿村道前行,途经谭家坡龙窑遗迹馆,往北约300米,经过湖南省考古研究所长沙铜官窑基地,再往北50米左右,村道右边不远,是一栋老式平房,属彩陶源村大坡组。并排五间房,左右两边最外侧各伸出一间耳房,总共七间房。虽然外墙已经刮白,但木梁、木门、木窗,以及部分裸露的土砖告诉我,这是一栋有年头的房屋。屋前的禾坪有个破旧的摇井,旁边立着两口盛满水的大缸,几只鸡在埋头寻找食物。房屋的右前方是两棵参天的樟树,房后是一片翠绿的竹林。

这样的旧屋在长沙农村已经非常少见,但更让我诧异和感兴趣的却是,房屋前面、禾坪最南边的那座小龙窑。小龙窑由红砖砌成,约5米长,1米多高;烟囱的高度和龙窑的长度差不多,也是红砖砌成。旁边搭了一个钢构雨棚,里面放了摆放陶瓷坯子的木架子,还有一堆白炭,那一定是用来烧窑的。

这是一座缩小的龙窑,只开了两个窑口,窑洞里没有瓷器,也没有火花。我打开靠近烟囱的那个窑口,猫着腰,朝里望去,里面空空如也。一束光亮从烟囱照射进来。我顺着光亮向外望去,光亮来自天空,那是历史的天空。

我两手灰白,沾满了白色的尘土。

二

“吱呀”一声,东边耳房的木门打开了,走出一个六十来岁的大姐。中等个头,体态偏瘦,手里端着饭碗。她微笑着向我打着招呼,我快步迈了过去。她问,一定是找吴小平的吧?看着我惊讶的样子,她又补充说,不找他,谁会跑到这鬼地方来。

大姐很热情,自我介绍她姓刘,是1968年底与吴小平一起从长沙上山下乡到常德的知青。今天七八个知青在这里小聚,他们每年都要聚一聚。刘大姐说,吴小平这个人很犟,每年都邀请他们到铜官一带聚会,其实他们都一把年纪了,大都不会开车,过来一趟不方便,也不容易,但他们都拗不过他。

刘大姐领着我进屋,一桌人正围坐在四方桌边,坐在宽长板凳上。头发花白的他们,热闹地吃着饭,你一言、我一语,说得情绪高涨。特别是男士,喝得满脸通红。桌上菜并不多,但有腊鱼腊肉。刘大姐敞开嗓门,向她的知青朋友介绍我,他们象征性地打过招呼后,又开始沉醉于友谊和醉意之中。

刘大姐听说我在寻访铜官窑,叫我坐到角落,聊了起来。她说:“我对铜官窑算不上了解,但这些年却见证了吴小平这些年着魔铜官窑的情况。”

1951年出生的吴小平,毕业于湘潭大学。最开始在江西的一所高校当老师,后来在老家长沙当公务员。1988年,或许更早,他就与铜官窑结缘了。那时作为国有企业的铜官陶瓷公司还比较吃香,当时要面向社会招聘一个副厂长。因为对陶瓷感兴趣,还在当老师的他听到这个消息后,跑到望城报了名。他的笔试成绩相当好,进了前三,但遗憾的是缺乏实践经验和操作能力。他没有获聘,却更点燃了他对陶瓷的热情。他属于愈挫愈勇的人。

2011年,吴小平退休。退休前,他就一直梦想做一件自己喜欢,也能跟朋友分享快乐的事儿。用他自己的话说,梦不大,那就是在自家门口的长沙铜官窑玩玩泥巴,看看窑火,喝口禅茶,品味窑火。2012年一开春,他就只身来到铜官镇的古街上。说服老婆后,他从多年的积蓄中拿出一部分,在古街上买了一栋风雨飘摇的破房子,坚定不移地在这里潜心研究铜官窑。既研发铜官窑的新产品,还创作关于铜官窑的专著。2018年初,他又在彩陶源村大坡组租了这栋老房子。这样他不仅离古窑址更近了,也方便建小型龙窑,开发自己的新产品。

刘大姐像个专业讲解员一样,又带着我一个屋子一个屋子地参观。房子都重新铺了地板,墙也刷得很白,还装了空调,但还是显得异常简陋。特别是四处摆着矮小的桌子,桌子上摆满了各种类型、大小不一的陶瓷坯子。我很奇怪,怎么没见卧室。刘大姐笑着指了指头顶说,他把自己当成了神仙,住在阁楼上,爬梯子上下。

“哐当!”突然从另一间屋子传来陶瓷被打碎的声音,我们赶紧循声而去。是刚才我们进来参观时,没关门,屋外的一只公鸡跟进来了,飞到了桌子上,碰倒一个大陶瓷罐。陶瓷罐已半干,正等待着入窑,在烈火中涅槃。

这时,一个个头不高,戴着眼镜,满脸通红、浑身酒气的男子气冲冲地跑了过来。看到大陶瓷罐被摔碎,他满脸“阴云”,嘴里骂骂咧咧的。他先是责怪刘大姐,知道开门,就不晓得关门,摔碎的不是陶瓷,而是他的心。接着他骂起那只闯祸的公鸡,再给老子闯祸,老子就一刀将你砍了,炖了吃了。

趁此机会,刘大姐马上向吴小平介绍起我来。他略有醉意,似乎听清了刘大姐的话,又似乎没听清。但一会后,他踉踉跄跄送来两本书,扔到我手里。其实是一本书《百问长沙窑》,只是分成了上下两卷而已。还扔给我一句话,“对于铜官窑,我想说的,想做的,都写在书里了,你自己去悟吧。我喝酒去了。”怕我尴尬,刘大姐笑着打起圆场:“吴小平一喝起酒来,就什么都忘了,其实人特别好。”

三

从中午到傍晚,这栋老式平房里一直热闹非凡。我索性坐在门口宽长的板凳上,认真地看起吴小平关于铜官窑的著作来。后来,我还陆陆续续读了他的《长沙窑传统工艺与技法》《长沙窑“非遗”历史文化研究丛书》等著作,边读边思考,边思考边研究,才渐渐理解了他与铜官窑的孤独对话。

很显然,用酷爱、冲动等词来形容已经不够了,而应该是着魔,他常常乐在其中而不能自拔。一天到晚,一年四季,他就这样沉浸在陶瓷的世界里。通过长期与长沙铜官窑的亲密接触,他不仅深刻地了解了它,甚至还采用炼丹法提炼了千年前长沙铜官窑的部分特色元素,又用这些元素做引子,开发长沙窑的新产品。

比如,他采用长沙铜官窑传统工艺、草灰釉,以手工拉坯成型的方式,采用微型楼式多层龙窑,用柴火炼制过数十件(套)内含长沙窑元素的“春、夏、秋、冬”工夫茶具以及陶制二胡、陶笛、陶箫、陶唢呐、陶磬、陶鼓等陶制乐器。他梦想借用手中的这些实物,在品茶中聆听陶乐,穿越1200年岁月,实现与古人的神交与对话,探求长沙铜官窑更多的秘密,寻找一条传承长沙铜官窑文化的新途径……

虽然在探索中有困惑和难题,但入魔的他,却无比快乐。正如他在《百问长沙窑》前言中所言:“有探求一解的乐趣,有答对如同中奖一般的喜悦,有神秘鬼蜮的吸引和发现藏宝后的笑语。”

Copyright © 2017 www.hnzy.gov.cn 湖南政研网 湘ICP备18001534号 版权所有

主办单位:中共湖南省委政策研究室 承办单位:中共湖南省委政策研究室办公室、政策研究事务中心 技术支撑:红网