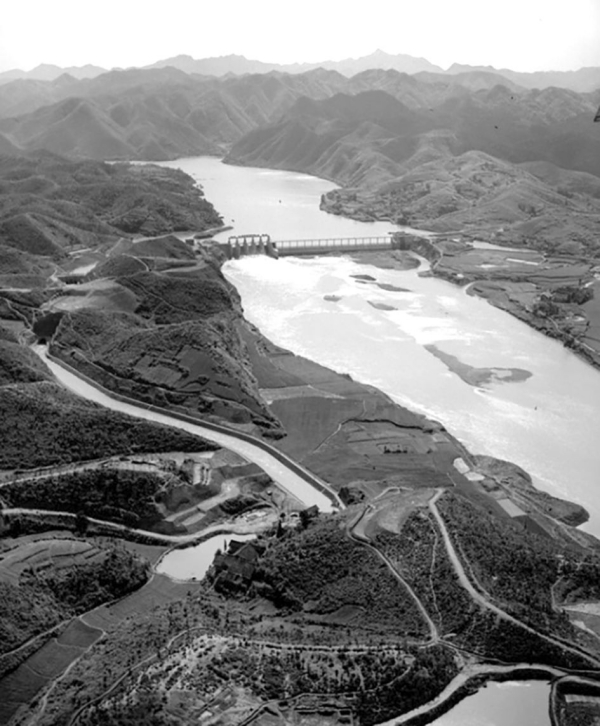

60年间,洋潭引水枢纽新老对比(老)

60年间,洋潭引水枢纽新老对比(新)

1965年7月1日,韶山灌区工程开工建设。

马拉松爱好者奔跑在韶山灌区青山绿水间。

韶灌水哺育湘中大地,农民喜获丰收。

今年3月,韶山银河渡槽成功实施移位纠偏工程。

韶灌水流经之处,景色令人陶醉。(本版图片均由湖南省韶山灌区工程管理局提供)

彭婷王帅楠徐冰

善治国者必重治水。

60年前,1965年7月1日,我省最大的引水灌溉工程——韶山灌区工程正式动工。10万建设大军从四面八方赶来,穿山劈岭、遇水架桥、肩挑手提,不到一年便实现开工、通水、发挥效益,在新中国水利史上留下了浓墨重彩的动人篇章。

60年来,韶山灌区工程引来源源清水,哺育湘中大地,让过去“靠天吃饭”的贫瘠土地,变为美丽富饶的“大粮仓”。据资料统计,韶山灌区受益农田百万亩,累计增产水稻402.94亿公斤,发电量13.30亿千瓦时,提供农业灌溉用水276.96亿立方米。

今天,站在新的历史起点上,这座已到“花甲之年”的水利工程,正以新气象、新面貌、新姿态,昂首迈向“全国现代化灌区标杆”。

清流惠农百万良田“饮”甘霖

习近平总书记在湖南调研时强调,我国有14亿多人口,粮食安全必须靠我们自己保证,中国人的饭碗应该主要装中国粮。

水利是农业的命脉,有无收成在于水。眼下,正迎来水稻生长用水关键期。我们在湘乡市泉塘镇粮食生产万亩综合示范片看到,村民正抢抓农时,加快插秧进度,田间一派繁忙景象。

站在田垄望去,一位打着赤脚在田里忙碌的农人,格外引人注目,他就是湘乡市种粮大户舒纲举。今年,他和团队流转1.2万亩农田种植水稻。稻子“喝”的水,正来自韶山灌区。

舒纲举介绍,年初,湖南省韶山灌区工程管理局(以下简称“韶灌局”)就主动和他们联系,根据种植需求制订配水计划和轮灌计划,保障农田灌溉。“有了充足的水源,加上科学的种植,我们对今年的收成信心满满。”舒纲举表示。

建设韶山灌区工程的初心,就是要彻底改变湘中地区水旱灾害频发的状况。60年前,韶山灌区以水府庙水库为水源,经洋潭水坝引水进总干渠,在湘乡市境内分出南北干渠,再接支渠和“毛细血管”渠道,串连众多水库和塘坝,共同构成“长藤结瓜”式的灌溉体系。

60年来,面对汩汩清泉,韶灌局坚持用好每一滴水,力争用最少的水尽可能灌到最多的地。

严格落实水资源开发利用控制红线;科学制订配水计划;量化水资源刚性约束指标……通过系列“硬核”举措,2024年,韶山灌区灌溉有效利用系数达0.576,居全省大型灌区前列,较2023年提高1.2%。自现代化改造以来,新增节水能力约3426万立方米,是名副其实的“全国节水型灌区”。灌区工程流经的银田、姜畲等农业示范园,广泛应用滴灌、喷灌等节水技术,为农田“解渴”的同时,也节约了灌溉用水。

作为韶山灌区主要受益范围,湘潭历来是我省重要的粮食生产基地。2024年,全市粮食播种面积254.865万亩,总产量121.06万吨;粮食单产达每亩475公斤,高出湖南省平均水平45.11公斤,位列全省第一。

更值一提的是,石潭镇是湘潭县唯一没有水库的乡镇,依靠韶山灌区水源灌溉,该镇建成全市唯一的“省级粮食生产万亩综合示范片”。石潭镇副镇长熊小春说,今年3月10日,韶山灌区右干渠古城支渠比原计划提前通水,农户们及时开展春耕春播,为新一年粮食生产打下坚实基础。

一组组数据、一个个场景背后,是韶灌局以“三农”为根本,生动践行“灌区兴则农业兴,仓廪实则百姓富”的缩影。

灌区工程每年提供农业灌溉用水约4.3亿立方米,同时指导各地成立用水协会,把松散的用水农户组建为科学民主的群众性管水组织,达到“统一管理、科学调配、井然有序”的“共治共管”目标,在稳定“粮袋子”的同时,也鼓起了当地农民的“钱袋子”。近年来,韶山灌区受益地区百万亩农田水旱无忧、稳产高产,水产和主要经济作物年产量,呈现逐年上升趋势。

除了供应水、节约水,还要治好水。

当干旱来临,灌区人闻旱而动,干部职工全部下到灌渠一线,护渠、查漏、守水,昼夜奋战,确保渠道尾端也有水灌田;遇到汛期,韶灌局提早部署、充分准备、畅通联动、精准处置。

去年夏天,台风“格美”来袭,韶灌局防汛压力陡然增大。全局上下科学防汛、全员防汛、时时防汛,有效应对“5·26”“7·28”特大暴雨侵袭,成功应对“7·2”洪峰错峰泄洪,全力保障了灌区工程和人民群众生命财产安全。

匠心筑渠工程焕新强根基

今年3月,一则喜讯传来:韶山灌区水利工程建设取得重大技术突破——韶山银河渡槽成功实施移位纠偏工程,这是我省首次对大型灌区老损建筑物进行纠偏。

始建于上世纪60年代的韶山银河渡槽,是韶山标志性建筑。其中,跨韶河处一节33米长的双悬臂结构槽身段,净重达280吨。经多年运行,该槽身段出现不均匀沉降,垂直最大沉降达130毫米,横向最大偏移72毫米,对渡槽安全运行及下游工农业生产构成威胁。

为消除隐患,在专家论证和精心设计下,最终确定采用“基础注浆加固与槽身移位纠偏”相结合的修复方案。今年1月,项目基础注浆处理完成;3月,历时7小时作业,韶山银河渡槽槽身纵向、横向无损纠偏成功,实现毫米级精准复位。

韶山银河渡槽修复工程,是韶山灌区“十四五”续建配套与现代化改造建设任务之一。它的成功修复,不仅为韶山灌区工程现代化建设节约了成本,更为保证渠道按期通水节约了时间。

为让这座“年到花甲”的水利工程焕发新的活力,近年来,韶灌局抢抓重大历史机遇,启动“十四五”续建配套与现代化改造,规划改造灌溉面积96.3万亩,总投资8.4亿元,是湘潭市有史以来最大的单个水利投资项目。截至目前,已完成投资6.67亿元。

停水时间紧,施工任务重……韶灌局压实责任,在确保安全质量的前提下,科学调度,倒排工期,按下项目建设“加速键”。

“涓上飞涟”和“楠竹长虹”两座老渡槽爆破重建,是项目重点内容之一。去年初,“涓上飞涟”渡槽槽身完成吊装,顺利合龙;同年3月,随着最后一榀槽身混凝土浇筑完成,“楠竹长虹”渡槽合龙。这两座渡槽提前一年完成重建任务,标志着韶山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目关键控制性工程建设取得成功。

项目推进又快又好,群众看在眼里、记在心上。“以前水送到尾端要3天,现在1天就到了!”韶山灌区宁乡市花明楼管理所相关负责人介绍,项目实施后,作为灌区尾端,宁乡市受益地区感受颇深,百姓啧啧称赞。

韶山灌区要建设好,更要管理好。这意味着,在法治化轨道上运行十分关键。2022年,我省首部针对单个灌区和单个水利工程的专门性立法——《湘潭市韶山灌区工程管护条例》颁布实施,灌区建设管护从此有法可依。据统计,《条例》实施3年来,依法处理各类违法事件近20起,灌区范围内形成了办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境。

韶山灌区是第一批通过水利部标准化管理评价的大中型灌区。去年底,2024年度灌区建设管理经验交流会暨农水专委会学术年会,在韶山召开。韶山灌区干渠管养分离改革、干渠工程确权登记颁证等现代化管理经验,被与会者广泛关注。

韶山灌区在全省率先开展管养分离改革,探索形成“一渠一册一方案”模式,实现维养人员职业化、管理工作制度化、管理运行安全化、管理过程信息化。同时,积极试点自然资源所有权首次登记发证与湘潭市国有农用地使用权首证发放“双首证”,目前整体工作进度接近90%。

文脉长流“两个融合”谱新篇

习近平总书记在湖南调研时,提出探索文化和科技融合的有效机制,推进文化和旅游深度融合。怎样答好“两个融合”命题?韶山灌区给出的答案是:努力发挥灌区红色文化、绿色生态、蓝色水利资源优势,着力打造“水利韶灌行-韶灌1965品牌行动”。

韶山灌区有60年深厚历史,拥有众多红色故事,以及多处水利文物,还有96%的沿渠绿化率,是文化红、生态绿、水质蓝的有机融合。韶灌局主动融入发展大局,力争把灌区打造成水利行业的党性教育、爱国主义教育、科普教育目的地,不断释放韶山灌区品牌能量。

去年,《韶山灌区志》正式出版发行,这是我省首部大型水利工程志。志书共十章49万字,由湖南省地方志编纂委员会编写,由人民出版社发行,是对韶山灌区这一水利工程奇迹的真实记录。该志书历时8年,十易其稿,填补了我省公开出版水利建设工程志的空白。书籍以图文并茂的形式,全面记述了从1958年兴建水府庙水库到2015年近60年,灌区工程决策、建设、管理、效益、影响等方面的历史和现状。

与此同时,“韶灌杯”全国山水诗词大赛的举办,充分展示了韶山灌区独特的人文魅力和水利美景,传承多彩文脉的吸引力。40天里,参赛者来稿呈“井喷”之势,累计收到投稿1672篇。字里行间,满是作者对韶灌的深厚情感。

为发挥“体育+文旅”融合型旅游目的地优势,韶灌局连续多年举办“韶灌杯”半程马拉松越野赛,承办各级各系统徒步穿越韶山灌区活动,让选手们一边享受运动的快乐,一边观赏韶山灌区风景,从而推动更多人认识韶灌、了解韶灌、热爱韶灌。

今年,以韶山灌区开工建设60周年为契机,韶灌局加快文旅融合的步伐不停歇。不仅与韶山旅游发展集团“牵手”,为“我的韶山行”研学活动聚力,打造“韶山-韶灌”文旅共同体,实现游客资源高效互导,还与湘潭大学、湖南农业大学、湖南女子学院、湖南工程学院等高校深入合作,在优势互补、互利互惠基础上,共同讲好韶山灌区红色故事。

在“文旅+科技”领域,韶山灌区同样勇于探索。早在上世纪70年代,灌区就开始了信息化建设。如今,这里“科技范”越来越足。在电脑端进入“智慧灌区平台”,每条渠道的流量、水位一目了然;南干渠通过构建数字化地图,首次实现全渠道“一图统管”,将传统人工巡渠的“盲人摸象”困境转化为精准防控的“数字推演”。

今年6月27日,湖南省首批水利工程遗产线上展览——韶山银河渡槽实景3DVR展正式上线,科技赋能再一次见证韶山灌区工程的独特魅力。

近年来,韶灌局还与高等院校、信息化企业广泛合作,探讨利用卫星遥感、水下机器人、人工智能模型等现代化技术,同步开展灌区信息化建设,积极构建“天上看,地面查,水中巡”的空天地一体化智能巡检体系。

接下来,韶灌局将进一步深化科技赋能,推进数字孪生灌区建设,打造全省领先、全国一流的信息智慧中心;深化文旅赋能,有序实施韶山灌区陈列馆改陈布展,推出系列红色文创产品,切实把“水利韶灌行-韶灌1965品牌行动”作为促进韶山灌区高质量发展、打造“全国现代化灌区标杆”的重要抓手。

今天的韶山灌区,犹如一本历久弥新的经典书籍,吸引越来越多的人前来欣赏山水风光之美,品读工程雄壮之美,感受文化底蕴之美。

韶灌60年,创业再出发!

Copyright © 2017 www.hnzy.gov.cn 湖南政研网 湘ICP备18001534号 版权所有

主办单位:中共湖南省委政策研究室 承办单位:中共湖南省委政策研究室办公室、政策研究事务中心 技术支撑:红网