西泠印社。通讯员摄

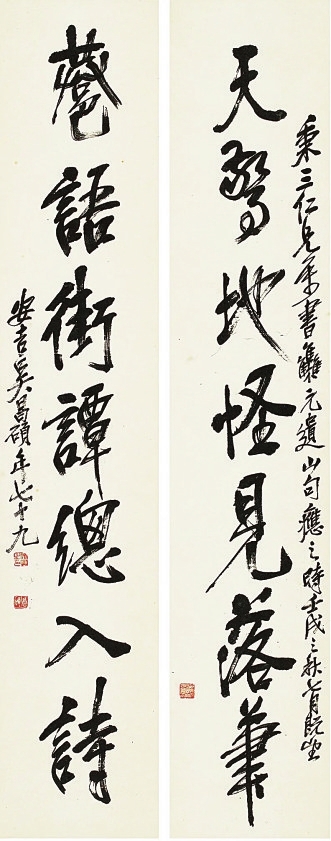

吴昌硕天惊·巷语联132.5cm×25.5cm×2

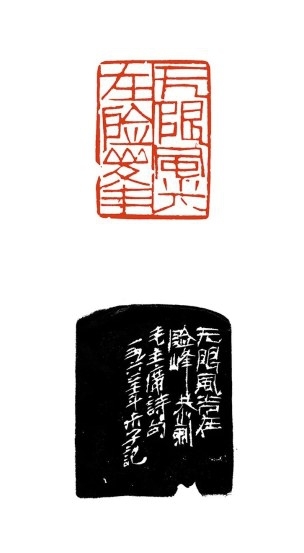

罗尗子无限风光在险峰5.0cm×3.6cm×6.5cm

李砺

湘水之畔,墨香暗涌。金秋时节,“湘浙潮涌——西泠印社藏品展”在湖南美术馆徐徐启幕,展柜中沉睡的印章、墙上的书画悄然苏醒,娓娓道来一场跨越两个甲子的金石奇缘。这不仅是刀笔相见的艺术对话,更是一幅以金石为纽带的文人交往长卷,在钱塘潮与湘江水的合鸣中徐徐展开。

当你在杭州西湖边的孤山流连时,你或许会看到西泠印社里的一处石刻——黼堂题书的“留云”。黼堂即李辅耀。他是湖南湘阴人,长沙芋园主人,前清翰林,曾任浙江道台、江西布政使,曾在杭州孤山置地营建别墅,取名“西泠寓斋”。他好书法篆刻,收藏有不少吉金钟鼎铭文,秦砖汉瓦拓片及秦玺汉印、名家印谱等,著有《海宁石塘图说》《读礼丛钞》《返魂词》等。

李辅耀对金石书画的热爱,传递给了外孙唐醉石,即后来的西泠印社元老之一。唐醉石(1886—1969年),其名唐源邺,字李侯,都是其外祖父依邺侯李泌之典而取。唐醉石出生于长沙大户人家,6岁失怙后在家族中备受冷落,13岁即离开长沙依附在杭州当官的外祖父李辅耀家。在外祖父的指导下,唐醉石学习金石书画,朝夕浸淫其中,打下了坚实的基础。研习之余,他更喜欢结交当地一些志同道合的文人雅士,如叶铭、丁辅之、吴隐、王福庵、胡䦆、吴待秋等,观摩切磋,见多识广,治印和品鉴境界不落凡俗,年纪轻轻便受到朋辈的钦许。1904年西泠印社成立时,唐醉石热心印社社务,并积极劝说外祖父将其别墅“西泠寓斋”及“小盘谷”慷慨捐献给印社,为初创期的西泠印社提供了重要活动空间。唐醉石则以其早慧的艺术才华成为创社九君子中最年轻的成员,其外公李辅耀、舅父李庸亦因捐赠成为西泠印社早期社员。这为西泠印社注入了最初的湖湘基因,让楚韵潇湘永远流淌在西泠的血脉中。

后李氏一家搬回长沙芋园居住,但湘浙文人的交往并未中断,反而在笔墨金石间愈发深厚。西泠印社创社四英之一的王福庵多次到长沙看望李辅耀。唐醉石曾为王福庵镌刻“王寿祺”印,边跋记录着甲寅年湘浙文人“纵谈金石,晨夕无间”的盛景。1915年秋,王福庵再到长沙,用各体篆书为李家“芋园”二十二景题签,制成“芋园笺”,成为湘浙文人风雅的见证。

此后百年间,湖湘才俊如星火相继,在西泠的天空留下璀璨轨迹。新化罗尗子求学国立艺专,在西子湖畔得潘天寿亲授,受丁辅之赏识入社。徐植书刻相彰,刀法多笔墨味,兼工丹青花鸟,被王福庵相中,录为门下弟子,与韩登安、吴朴堂、顿立夫、江成之为同门师兄弟,二十多岁即入西泠,活跃于海上印坛。李伏雨从望城走向国立艺专,与沙孟海、启功、赵朴初、郭仲选、宋文治、方介堪、丁茂鲁、周节之、朱关田、叶一苇、余任天等西泠名家交厚,也培养了朱妙根、张耕源、吴静初、莫小不、官明等后辈西泠印人;晚年他为西泠复社奔走、筹建印学博物馆、组建西泠印社出版社,其子李早也入西泠印社工作,现为理事,父子两代皆成印坛佳话。李立考入国立艺专雕塑系,却受西泠印社的启蒙,爱上篆刻,后在齐白石指点下,淬炼出齐派篆刻的湘味新声,1984年加入西泠印社,是湖南本土当时唯一的西泠印社社员。另有湖南常德籍西泠印社社员袁道厚、衡阳籍社员萧高洪等,他们如同湘江上漂泊的舟楫,最终都在西泠桥畔找到了精神归宿。

还有多位西泠名宿与湖南有着不解的渊源。黄宾虹曾是黎泽泰在长沙创建的东池印社(1924年创办)社员,曾为黎泽泰作《东池印社图》。当年黎氏效仿西泠成立东池印社,即有树湘帜篆刻之意,1974年春夏之交,黎泽泰先生应沙孟海先生之邀,赴杭州西泠印社以诗书印会友,在杭州停留七日,受西泠及诸名家的接待和赞赏,其带去的《东池印社》社刊三期及其所藏并题跋的何绍基《颐素斋印谱》留在了西泠印社。陈半丁与齐白石交厚,也是齐子如老师。马衡曾于1937年随故宫文物南迁长沙、在长沙居留数月。陈巨来曾随宁乡程子大学诗词。朱屺瞻与齐白石交厚,白石为之治印六十余方及书画多件。朱屺瞻也被白石老人称为“白石第五知己”。王个簃在上海时与曾熙、谭泽闿交厚。蒋维崧在重庆时与谢梅奴交厚,并同为巴山印社社员。来楚生第二任夫人为湖南人。吴颐人先生抗战时期出生于衡阳。以饶宗颐先生命名的“饶宗颐国学奖学金”落户湖南大学岳麓书院。这些看似偶然的交集,实则是湖湘文化与西泠文人之间的余韵。

新世纪以来,湖南篆刻发展迅速,先后有李莹波、罗光磊、敖普安、张建明、吴汥涌(湘乡人,居深圳)、张伟然(郴州人,居上海)、吴贤军、陈松长、陈华、李砺陆续加入西泠印社。2012年岳麓印社成立,与西泠印社结下了深厚情缘。岳麓印社聘请了西泠名家韩天衡、陈振濂、李刚田为荣誉社长,刘一闻等为顾问,并与西泠印社共同举办了全国篆刻名家邀请展等多次活动,还邀请到了孙尉祖、朱培尔等名家来印社开展讲座,钱塘墨韵与岳麓书香频频共鸣。

此次西泠印社藏品展,实际上是湖南籍西泠印社社员及其朋友圈名家的作品集结。这些作品的作者都和湖南或湖南印人有着千丝万缕的联系。如吴昌硕的对联作品“天惊地怪见落笔,巷语街谈总入诗”其上款:“秉三仁兄属书,集元遗山句应之,时壬戌之秋七月既望。”这是吴昌硕1922年秋写给湘人熊希龄的。而张宗祥的书法作品,内容是湘人毛泽东主席的词作。傅抱石的画作《不到长城非好汉图》是诠释毛主席的词意。罗尗子的篆刻“无限风光在险峰”也出自毛主席的诗句,其刚健的印风和印面线条如屋漏痕般浑厚苍茫,也是湖湘人“霸得蛮”性格的艺术投射。还有敖普安的篆刻“潇湘夜雨”、陈松长的书法“潇湘八景诗”,无不与湖湘关联。

展厅里的每方印章,都是跨越时空的“金石信笺”;每幅书画,皆是湘浙文脉交融的生动镜像。它们既见证着一代代艺术家的精神求索,更记载下湖湘文化与浙派文脉在金石篆刻中的深度对话与完美交融。湘江奔涌汇入东海,湖湘大地上孕育的金石星火,也必将在新时代的印坛中绽放出独属于湘派篆刻的艺术光芒。

Copyright © 2017 www.hnzy.gov.cn 湖南政研网 湘ICP备18001534号 版权所有

主办单位:中共湖南省委政策研究室 承办单位:中共湖南省委政策研究室办公室、政策研究事务中心 技术支撑:红网