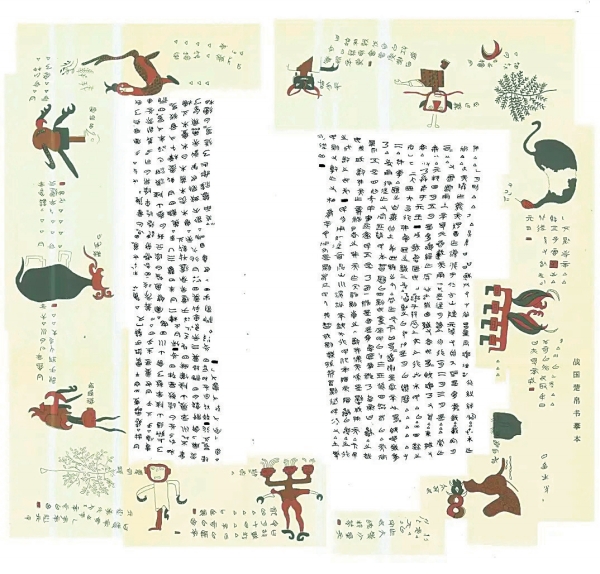

长沙子弹库战国帛书第一卷《四时令》(摹本)。资料图

长沙子弹库战国帛书第三卷《攻守占》。资料图

李莹波

2025年5月18日凌晨3时55分,迄今发现的中国最早帛书——长沙子弹库战国帛书第二、三卷《五行令》《攻守占》,结束在美国的79载漂泊,抵达北京首都国际机场,回到祖国。10月13日,湖南省博物馆举办“长沙子弹库战国帛书第二、三卷划拨入藏仪式”。帛书回到了它真正的老家——长沙。既然是“书”,那么,许多朋友对它上面的字迹充满了好奇,就不足为奇了。

先看整体:

为什么写得整整齐齐?

从新闻图片上看,回归的这两卷帛书虽然呈现出来的都是一些破碎的残片,但从文字形态上讲,与该帛书第一卷的甲篇《四时》、乙篇《天象》、丙篇《月忌》风格一致。因为其文本性质属于文献,所以其文字显得较为规整。尤其是对照第一卷中相对完好的甲、乙篇,可以想象一下这两卷残篇完整时的状况,应该也是排列整整齐齐,成行成列,非常美观的。

出土文字材料,学术界一般将其归为文书与文献两大类。文书一般包含日常书写的各个方面,如工作记录、户籍图表、日常书信、陪葬遣策等方面的材料,因其仅具交流沟通信息的实用价值,再加上往往多人书写,所以抄写随意、不拘一格。文献一般包括历史地理、诸子典籍、法律条文等方面的材料,因为内容严肃庄重,又具有传承价值,在没有印刷术的时代,这些文献的流传只能通过传抄,因此文献类的简帛,比一般的文书简牍抄写规范得多。子弹库战国帛书属于典型的古籍类文献,所以其章法布局整整齐齐,就顺理成章了。

与出土的其他楚简相比,子弹库战国帛书在章法上的严整独一无二:因为是唯一一件具有广阔的长宽维度的楚帛书,纵横成列的布局才能体现得淋漓尽致。除了清华简中一些先编联再书写的篇目,其整齐的程度稍可与其相较以外,其他楚简因是单支竹简书写,因此很难兼顾到整体的效果。

再看单字:

为什么字形是扁扁的?

在战国晚期那个礼崩乐坏、战乱频仍的乱世,日趋频繁的信息交流势必深刻影响日常书写。熟悉书法史的朋友应该知道,先秦时代,铸刻在青铜器上的官方书体都是较为规整的篆书,其笔画圆劲、体势修长,比较典雅。但日常书写在狭窄的简牍上的文字,要做到修长圆劲是不太容易的。而扁平趋势则容易得多,就像叠衣物一样,书写文字时只要排叠整齐,少留空隙,字的内部空间就不会显得凌乱,在适当拉开字距的前提下反而显得紧凑而美观。在这个思想的主导下,篆书的弯曲婉转就显得累赘了,字势扁平的基础上随之而来的改变就是用笔直率简洁。因此,追求“简洁而美观”成了那个时代的共同心理趋势。

郭沫若在刚见到子弹库战国帛书时,看到帛书的字体扁方,用笔又略带波势,想到几百年后的汉隶也是如此,因此认为楚帛书上的文字是汉隶的滥觞。这种观点现在看来是值得商榷的。

一方面,体势扁平不是汉隶独有的特色。由于上述各国文字发展过程中体系出来的趋同倾向,无论是楚系文字还是秦系文字,都发展出一类趋向扁平体势的书风。其中秦系文字的这类书风,早在四川出土的书写于秦武王时代的“青川木牍”上就已经出现了,学者称之为“秦隶”。而汉隶就是从秦隶基础上发展而成的,所以这种书风发展的趋同性使得汉隶与楚帛书在体势上类同。这种演化中的趋同性,有点类似生物界中生物形态进化的趋同性,比如不同物种“外形蟹化”的现象。生物界中这种进化倾向证明趋同进化的对象一定具有较大的生存优势。我们再看书体的演化,是不是也有类似的道理可讲呢?

另一方面,楚、汉文字不属于同一个体系。楚帛书所处的年代是战国晚期,所属的文字体系是战国古文。而汉隶的源头是秦系文字,秦文字与战国古文虽同出于西周文字,但战国晚期两者的发展路径已经分道扬镳,它们类似于“老表”关系。作为几代单传最后终于绝嗣的楚系战国古文,它很不幸地失传了,因此汉隶不可能与它有多大关系,它充其量只是个汉隶的远房长辈罢了。郭沫若把汉隶想象成是楚帛书的后代,看来是太过仁慈了。因为楚系文字在秦灭六国后失传,现存于出土简帛中这些楚系文字成了真正的绝响,因此具有极高的研究和审美价值。

精看细节:

为什么笔锋是尖尖的?

古人在追求“简洁而美观”的审美过程中,除了在文字的体势上做出了合乎自然的简省改变,在书写技法上也做出了相应调整。饱墨状态下直接顺锋落笔,再急速行笔写出较细的线条,收笔时回环出尖以自然带出下一笔,这是所有楚系简帛书法的基本笔法特点。这种笔势显得头重尾轻,灵活飞动,就成了古人文献中所谓的“蝌蚪文”。

楚系古文的这种书写特点还与工具有关。大家如果去看看长沙左家公山楚墓出土的战国毛笔,或许能得到一些启发。长沙楚笔是用上好的兔箭毛制成的,笔杆为圆竹条,用丝缠绕,外面封漆固定,和现代的毛笔制作工艺有很大不同。这种笔,笔头会有一定程度的空心,为了避免书写过程中出现分叉,只能延长笔毛的长度。所以细长而空心的楚笔,就更适合书写出顿挫分明而富有韵律的线条了。

子弹库战国帛书的书写技法极其高超,与同时代的楚简相比,既有类似又有区别。在帛书出土以后,祖国大地陆续出土了多批次的大量楚简,这些楚简上的文字风格迥异。有的典雅柔美,如“安大简”;有的端正坚挺,如“清华简”;有的精致俊俏,如“上博简”的《孔子诗论》;有的厚重婀娜,如“上博简”的《容成氏》;有的婉转华丽,如“郭店简”的《成之闻之》;有的荒率纵逸,如“包山简”……

子弹库战国帛书的整体书体面貌,非常接近安大简。字势扁平工整,富有典雅的基本气息。笔势弧度明显、富有弹性,收笔回环处又与包山简的率意相似。由于书写材料是柔软而略带吸水性的绢帛,比起书写在竹简上的凌厉笔锋,楚帛书的笔锋要含蓄得多,有种绵里藏针的力度感。绢帛质地柔软,因此楚帛书在行笔过程的跳动感也减弱了,显得更加平和悠游。综合起来,楚帛书的书风如安大简一般典雅,但在唯美性上比安大简还要略胜一筹。

回看全篇:

为什么很难读懂?

看新闻图片大家应该还有个最直观的感受:回归的子弹库楚帛书残本,字迹不多但很难读懂,为什么呢?这就涉及文字体系的问题了。

简单来说,我国的文字从商周时代开始,一脉相承。到了春秋战国时代,由于诸侯分治,我国的文字体系产生了较为严重的内部分化,形成了秦、齐、楚、晋等各个主要的派系。

其中,秦系文字较为保守,更多地保留了商周文字的特征。六国文字则变化得更加剧烈,形成了王国维所说的“秦用籀文、六国用古文”的基本局面。我们现在所用的文字体系,是直接继承自秦系文字的。虽然秦系文字经过了隶变、草化、楷化、简化等漫长的发展过程才形成了我们今天所使用的国家规范汉字,当再去读出土的秦代简牍文字时,甚至不需要经过专业的训练,普通老百姓多少还能看懂一些基本词汇。但去读楚系古文字就很难了。根本原因就在于楚系文字是我国文字发展中的旁支,已经脱离了汉字发展的主流,所以对于现代人来说,这种隔阂是天然存在的。即便是专业的古文字学家,要通读楚帛书上的文字,也极为困难。也正因如此,子弹库楚帛书中,才蕴藏了更多的古人的秘密,成就了更多的未解之谜。

今天,我们要去深入地研究楚帛书、楚文化,还需要许多人更多的不懈努力。当然,作为普通观众,我们还是先从这一道道残留的笔迹中,去感受古人浪漫的韵律吧!

(作者系湖南大学岳麓书院博士、长沙师范学院副教授)

Copyright © 2017 www.hnzy.gov.cn 湖南政研网 湘ICP备18001534号 版权所有

主办单位:中共湖南省委政策研究室 承办单位:中共湖南省委政策研究室办公室、政策研究事务中心 技术支撑:红网